女性は「自己チュー」になったのか?

「女性が自分のことばっかりで子どもを産まなくなった」(だから少子化だ)。「専業主婦でも夫に家事育児を手伝え手伝えと言う」(「男がかわいそう」だ)。

「最近の母親は子どもが小さいうちから働きたがる」(だから待機児問題だ)。

女性を批判・非難するこんな声が日本社会にみちみちています。

要するに、「最近の女性は“自己チュー”だ、むかしの女性はもっと控えめで献身的だった。夫や子どものために自己犠牲もいとわなかった」のにというわけです。

この記事では、これらの批判・非難に答えて、女性の「自己チュー」化は現代の女性たちの“適応戦略”なのだ、むしろ望ましい変化なのだという話をしたいと思います。

むかしの家族:「個人」の利益より「家族」の利益優先

近年、人々にとって「家族」のもつ意味・価値が変化しつつあります。「イエ」と言われた直系家族はもとより,戦後人々の間で広く受け入れられた夫婦家族においても,個人はあくまで家族という集団の一要素でした。

時代劇をみていると、「お家(イエ)」ために、城主の幼な子が敵の家に人質に出されたり、妻が敵の殿に差し出されたり・・・。

1980年代に放映されて世界的に有名になった連続テレビ小説『おしん』では、明治時代の貧農、おしんの「家」では、「家族」(父親、母親、長男)のために幼いおしんが子守り奉公に出されます。いわゆる「家族」が生き延びるための「口減らし」です。

そこでは、もっとも重視されていたのは、「家族」のシステムとしての安定性でした。まず「家族」ありき。「家族」の前に「個人」の幸福(と私たちには思えるもの)は無視されてきました。

女性の美徳=昔の女性の適応戦略

特に、経済力をもたない女性にとって、家族のために尽くす=自己資源(時間、労力など)を投資することは、自分自身の生活保障のために不可欠のことでした。夫に尽くし、子ども(特に長男)に尽くし、身を粉にして働く、そしてどんなに横柄で嫌な夫にも我慢する、それが当時の女性の“適応戦略”・“生存戦略”だったのです。1970年代くらいまで、日本では女性の結婚は「永久就職」と言われていました。結婚して専業主婦として家族に尽くしていれば一生幸せに暮らせる、そう一般に信じられていたからです。

女性の心と行動に大きな変化が

ところが1980年代以降、「家族」あっての「個人」から、「個人」が重んじられるようになり「個人」という単位が鮮明になってきます。「個人化」と言われる現象です。それまで結婚して夫の稼ぎを頼って生きていくしかなかった女性にも経済的自立の道が開け、「家族」は求心力を失っていきます。

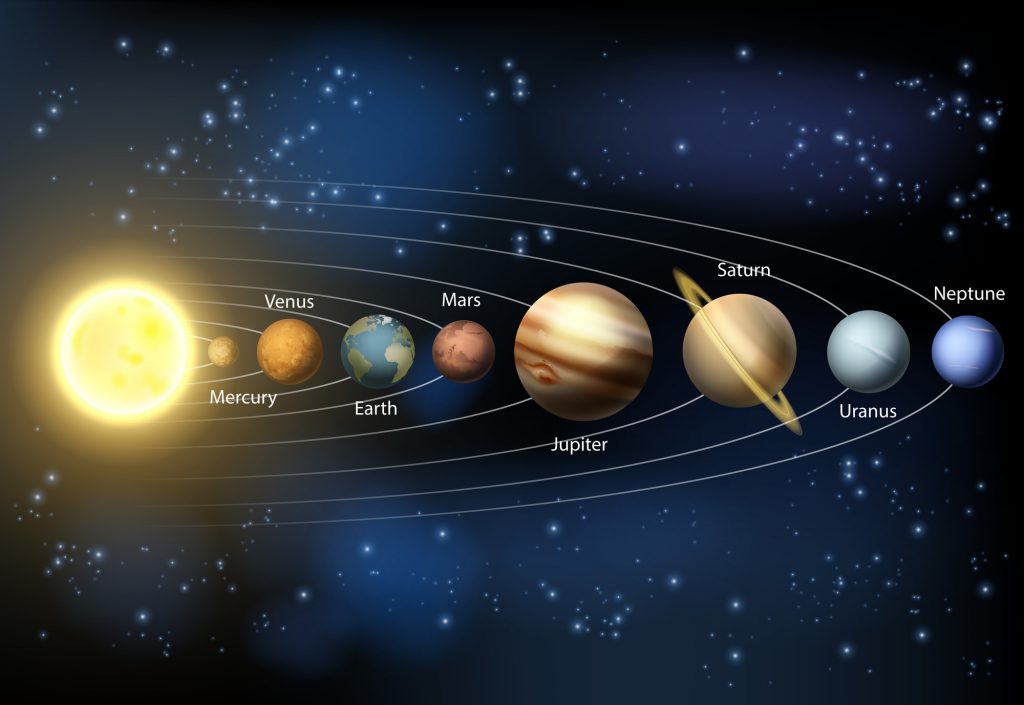

これはたとえてみれば、太陽系の惑星が勝手に浮遊しだした感じです。

つまり、これまでは「家族」という太陽を中心に「個人」という火星、木星、地球などきちんと軌道上をまわっていましたが、太陽の求心力が弱まり惑星がそれぞれ勝手に浮遊し始めた。

こうした変化のなかで家族のために献身的に尽くす女性は影をひそめ、もっと「私個人として生きたい!」と「自己チュー」化した女性が目立つようになります。

あるいは「良妻賢母」として、男性の「妄想」のなかだけに存在するようになります。

女性たちの「自己チュー」化の背景にある社会変動

この変化をもたらした背景には、次のような社会変化があります。①女性の雇用労働力化: 産業構造の変化でマンパワー(筋力の強い男性による労働力)の優位性が低下。PC操作など女性でも男性と同等に働けるようになった。

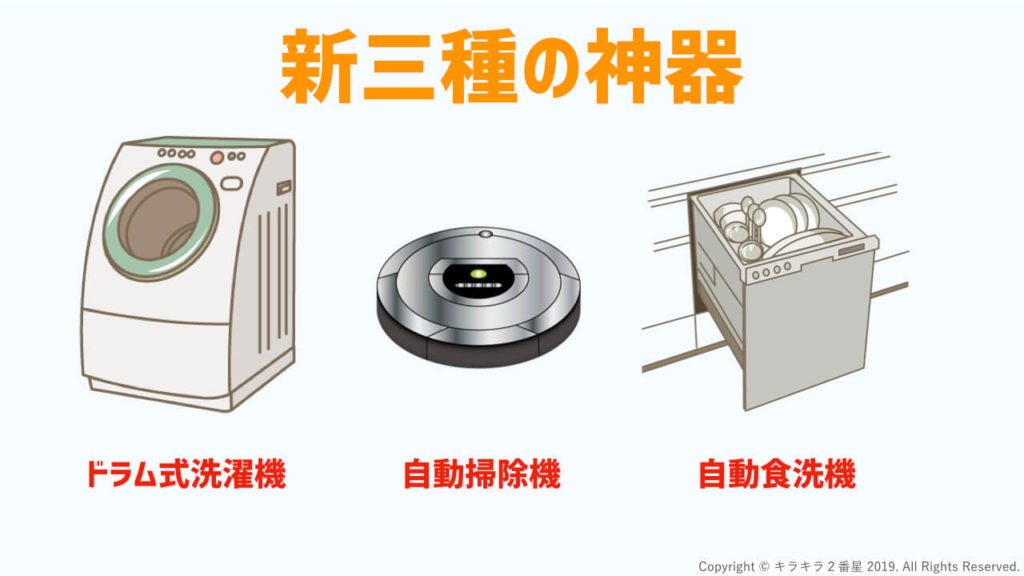

③家事の省力化: 家電製品の進歩で家事が以前ほど熟達したスキルを要するものでなくなった。家事が誰でもできるものになり、自尊感・達成感を得にくくなった。

「自己チュー」化した女性の心のうち

では彼女たちの心の内にある思いとは、どのようなものなのでしょうか。筆者が3歳~6歳の子どもを持つ核家族世帯の専業主婦218名(平均年齢34歳)を対象に行ったインタビュー調査+アンケート調査によれば、下記のような“個人”“個”をめぐる語りが聞かれました。

「妻や母親として以外の生きがいを探したい」81.7%(※)

「家庭以外に,自分自身の個性を活かせる世界がほしい」82.1%

「子育て後の自分自身の人生を充実させるための準備をしたい」 83.0%

「夫は大人なのだから,自分のことは自分でするべきだと思う」 77.1%

一方、夫婦の一心同体性への欲求をもつ人は3人に1人(32.1%)にとどまりました。

※数値は、「(そのように思うことが)よくある」「ときどきある」と回答した人の割合を合計したもの。

以上の結果からは、次のような傾向があることがわかりました。

①若い母親たちは、妻として母としてだけ生きる(夫や子どもを存在証明とする)生き方に否定的である。

②子育て後には、“私”が主人公の人生を歩みたいと強く願っている。

また、家族生活においても、家族と一定の物理的心理的な距離感をもって関わることを望む傾向があります。

特に、夫に対してはシビア。夫の身の回りの世話することを妻の役目とは思わない傾向が強いといえます。かつて日本では夫婦の理想とされていた「一心同体」も不人気です。

専業主婦ゆえに一段と?!

個人としての生活や生き方を追及しにくい専業主婦というライフスタイルを選択した女性が,個人をめぐってこのように強い欲求を持っているのはある意味で驚きです。実は、筆者も専業主婦として子どもを育てていたとき、上記の項目のような気持ちをとても強くもったことを思い出します。それまでは「そんなことあまり思ったこともなかったのに・・・」と自分でも不思議でした。

家庭以外に活動の場をもたず、女性役割を担うだけの生活が疑問を抱かせ,個を覚めさせるのかもしれません。

しかし、子どもの欲求・要求に応えることが優先される暮らしのなかでは,そうした願いはなかなかかなえられません。

1980年代以降、若い世代の母親たちの間で問題になっている「育児不安」は、「母親であること」と「私(個人)であること」との葛藤の現れであるといえるでしょう。専業主婦のほうが、「育児不安」が強い事実もこのことを裏付けています。

女性の生き方転換期

以上みてきたように女性の生き方は、今、大きな転換期にあります。 「進化」の視点で家族の発達を論じた柏木恵子は、「私個人として生きたい」という心と行動とは、現代の女性の“適応戦略”だと述べています。この視点に立てば、現在、批判・非難されている女性たちの「自己チュー」化現象は、社会の変化に合わせて女性たちがより幸せに生きるための新しい生き方を模索している姿。それは必然・当然であって、むしろ相応しい・前向きな変化です。

人類はこれまでその優れた知能を用いてさまざまな社会・自然の変化に合わせて心や行動を変えることで、生き伸びてきました。

日本の家族問題:解決のカギは女性たちの「自己チュー」化?!

少子高齢化、未婚化、児童虐待、離婚の増加などなど今日本では家族をめぐってさまざまな問題が生じています。しかしよく言われるように、これらの問題は女性が「自己チュー」化しているからではありません。

むしろ、逆なのではないでしょうか。女性の個をめぐる欲求・要求が十分叶えられないがために起こっていると考えられます。

女性たちが抑えてきた・抑えている個人としての欲求・要求が、仕事の場でも家庭の場でも叶えられるようにならなければ、これらの問題は解決しないでしょう。

その意味でも、筆者は声を大にして次のように言いたいのです。

女性たちよ、もっと「自己チュー」化しよう! 「主人公は私」の人生を楽しもう!

.jpg)