赤ちゃんの夜泣きで現在困っているママ・パパ、必読です!

ある日、本屋を散策していたら、『フランスの子どもは夜泣きしない』という本のタイトルが目にとまりました。「そんなはずないでしょ」、「キャッチ―なタイトルをつけちゃって・・」とスルーしようとしましたが、

「いや待てよ。もしかしたらホントかも?!」

その理由が知りたくなり、購入してしまいました。

読んでビックリ、目からウロコの内容でした。そして、「あ~あ、もっと早くこのやり方を知っていたならば・・・」と大きなため息をつきました。

それほど、子どもたちの夜泣きには苦労させられました。1年半以上も。この本の内容を簡単に要約すると、フランス人の赤ちゃんが夜泣きをしないのは、

「ヒトを人間にしていくのが親の役目。フランス人の親は、それを心得ていて、子どもが人間の眠りパターンを早く習得できるように学習の機会を与えている」

からだというのです。

生物体としてのヒトの眠り

「ヒト」だ、「人間」だと、一体なんの話かよくわかりませんね。順にご説明します。

まず、生物体としての「ヒト」の眠りについてです。

どの動物も、<眠り=休息>と<覚醒=活動>の2つの相をもっています。この2つの相が一日の中にどのように現れるかは、動物の種によって決まっています。

たとえば視覚の発達した動物は「単相型」です。一日一回だけ眠るタイプです。すなわち、夜=暗くなると眠り、明るい時(昼間)は目覚めて起きています。

一方、野生の動物の多く、特に弱い動物は「多相型」です。一日に何回も短い眠りを繰り返します。長くぐっすり寝込んでしまっては襲われる危険があるためです。

どの動物も睡眠のタイプは、一生同じ。

ただ例外がいます。それが人間です。

人間の大人は通常、夜は寝、昼は起きて活動する「単相型」です。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんは終始眠っているようにみえますが、途中で何度も目覚めるネコなみの「多相型」です。

つまり、人間だけは睡眠の型が「多相型」から「単相型」へ移行してゆくプロセスをたどります。

なぜ人間だけが眠りのサイクルが変化するのか?

なぜ人間だけがこのように変化するのでしょうか。その原因は何なのでしょうか。それは人間が他の動物に比べて、非常に未熟な状態で生まれるからです。

大脳や消化機能が十分発達していないため、赤ちゃんの間はすぐに眠っては起き、またすぐ眠る多相型サイクルにならざるをえないのです。

しかし、これらの機能が発達することによって、単相型サイクルが可能になります。大人と同様、しだいに長くぐっすり眠り、目覚めたら長く起きていられようになります。

子どもが夜泣きしなくなるフランス流“睡眠の戦略”

実は、ここにヒトの親が夜泣きに苦労させられる(逆にいえば、フランスの親はそれほど苦労させられていない)秘密が隠されています。ということで、いよいよフランス流“睡眠の戦略”についてご説明します。

ちなみに冒頭紹介した本は、フランスで子育てをしたアメリカ人ママによって書かれているため、フランス人には当たり前すぎることが「目からウロコ」の発見につながったようです。

以下、引用です。

(フランスで出産したアメリカ人の著者は新生児の)ビーンを家に連れて帰って数週間経ったころ、近所の人に「赤ちゃんは、ちゃんと夜を過ごせている?」=「朝まで眠ってくれる?」と聞かれるようになった。

たちまち私はその質問に苛立つようになった。ビーンが「ちゃんと夜を過ごせる」わけがない。ビーンは2か月だ。小さな赤ちゃんは、上手く眠れなくてもあたりまえだ。

一歳くらいまでは、夜中に起こされる親が大半だ。私は、赤ちゃんとの生活には睡眠不足がついてまわるものだと思っていた。

・・・<中略>・・・赤ちゃんの睡眠について、フランス人の親に尋ねてみた。

すると全員が、子どもははるかに早い時期から朝までぐっすり眠った、と答えるではないか。早ければ生後6週間、遅くとも6カ月(平均2,3カ月)で朝までぐっすり眠るようになっている。・・・

フランスでは赤ちゃんが生後早い時期から朝まで眠るのはどうして?

・・<その理由がしばらくわからなかった著者だが、ニューヨークに行ったとき>その謎が解けた。ニューヨークで開業するフランス人小児科医のコーエン先生に出会ったのがきっかけだった。

コーエン先生曰く、「最初にアドバイスするのは、赤ちゃんが産まれたら、夜にすぐにあやすのはやめて下さいということです。赤ちゃんにすぐに応じずに、赤ちゃんが自力で落ち着くチャンスを与えてやる。産まれたばかりのときから、そうするのです。」

これを聞いた私は、少し頭がくらくらした。というのも、昼間に見かけるフランス人のママやナニー(プロのベビーシッター)が、少し待ってから赤ちゃんをあやしていることに、私も気づいていたからだ。

でも、わざとそうしているとも、“睡眠の戦略”だとも、大切な意味があるとも、まったく思っていなかった。

コーエン先生によると、「ちょっと待つ」はきわめて大切だ。ごく初期からそうすることで、赤ちゃんの眠りに大きな違いが出るという。

フランス人の親が「ちょっと待つ」理由

ちょっと待つ理由は、1つには、赤ちゃんがぐずるたびに抱き起すと、そのせいで目を覚ますことがあるから。もう1つの理由は、赤ちゃんには睡眠のサイクルがあり、その谷間に目を覚ますからだ。

睡眠のサイクルは2時間。このサイクルをつなげる学習をしているうちは、泣くのがふつうだ。泣くたびに、親がお腹が空いたのかと勝手に判断して、急いであやしてしまうと、赤ちゃんが睡眠サイクルを自力でつなげる学習がさまたげられるからだ。

ヒトが人間になるのを助けてあげる

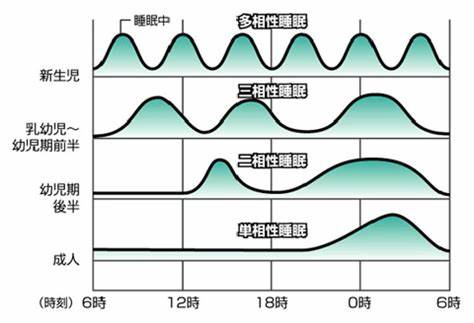

もちろん、フランスの赤ちゃんも夜泣きはします。ヒトという生物体、人類という動物として生まれたのですから当然です。しかし、ヒトの赤ちゃんも人間社会で生きていくために人間の眠りと覚醒のパターンを学習する必要があります。図1をご覧ください。

新生児では睡眠がつながっていません。ところが、発達ともに大人のように1日1回寝るだけのパターンに移行していくのがよくわかります。

フランス人はこのことを意識しているかいなかは知りませんが、「ちょっと待つ」ことによって、その自力でつながる学習を助けてあげていたのです。その結果の「フランス人の赤ちゃんは夜泣きをしない」だったのです!

人間の眠りと覚醒のパターンは「社会の産物」

このように眠りというきわめて生理的なことさえも、「学習の成果」だったのですね。発達心理学では、このように子どもが社会に適応していく過程を「社会化」と呼びます普通、「社会化」というと、親のしつけなどによって子どもが社会のルールを学習していくイメージですが、このように、睡眠、排泄、食事など生理的な行動も「社会化」の産物です。それゆえ、このように「夜泣き」においても文化差が生じるわけです。

それにしても、日本ではこんなこと言われていないぞと思って育児書や発達心理学の本を調べてみました。

そうしたら、いつかの本には書かれていました!

ただ、大きな違いは、この“眠りの戦略”をフランス人なら誰でも知っているらしい(あたかもフランスの文化であるかのように)のに、日本人は誰でも知ってというわけではないということです。

また、もう1つ違うのは、「少し待つ」の「少し」にも文化差があることです。ただ少し違うのは待つ時間、フランスでは長いものでは5分という記述がありましたが、日本ではわずか10秒というのもありました。

さてあなたは、5分待てるでしょうか。私が仮に「少し待つ」戦略を知っていたとしても5分は待っていられなかった気もします。

【参考文献】

・パメラ・ドラッカーマン著、鹿田昌美訳 2014 『フランスの子どもは夜泣きをしない―パリ発「子育て」の秘密』 集英社

.jpg)